プロジェクトProject

探査プロジェクト

プロジェクト「大阪湾活断層」

直下型地震と津波発生の危険性を評価する

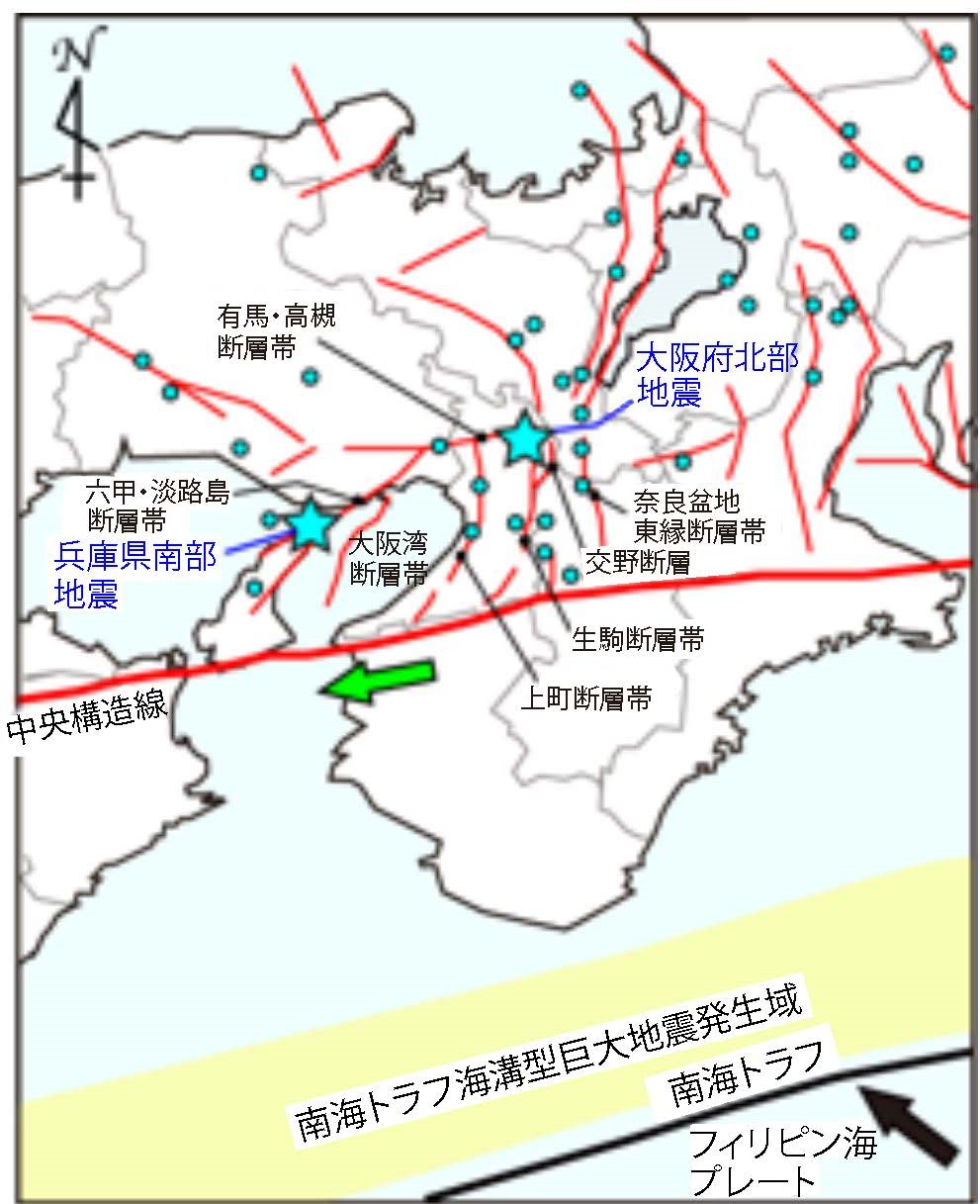

近畿地方には古の都が点在し、歴史のある神社仏閣も多い。しかしこのことは、決してこの地が地震に襲われる可能性が小さいことを意味するものではない。私たちは忘れてはいけない。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)は、6434人もの尊い命を奪い、国際港湾都市神戸を破壊した。また最近でも、大阪府北部地震(2018年)では大都市圏のインフラの脆弱さが露見した。さらに歴史を遡ると、近畿地方では数多くの地震が発生し、幾度となく大きな被害を出してきた。それもそのはず、近畿地方は日本列島でも最も「活断層」が密集する地域なのだ。

しかし注意しなくてはいけないことがある。この地域に分布する活断層は、これまでその存在が確認されたものだけでなく、地下に潜在する未知の断層が他にも存在することだ。実際大阪府北部地震は、近傍を走る有馬・高槻断層帯や上町断層帯、生駒断層帯で発生したものではなく、全くこれまで知られていなかった断層が引き起こしたものだった。

活断層の存在は、地質調査や人工地震を用いた構造探査で確認される。しかし、これまで調査が行われてきた陸域でも未知の活断層は存在する。つまり、これまであまり調査が行われてこなかった大阪湾や瀬戸内海などの海域は、決して活断層空白地帯ではなく、単にその存在が知られていないだけなのだ。しかも海域で発生する地震は、津波を引き起こしてさらに大きな災害に至る可能性もある。

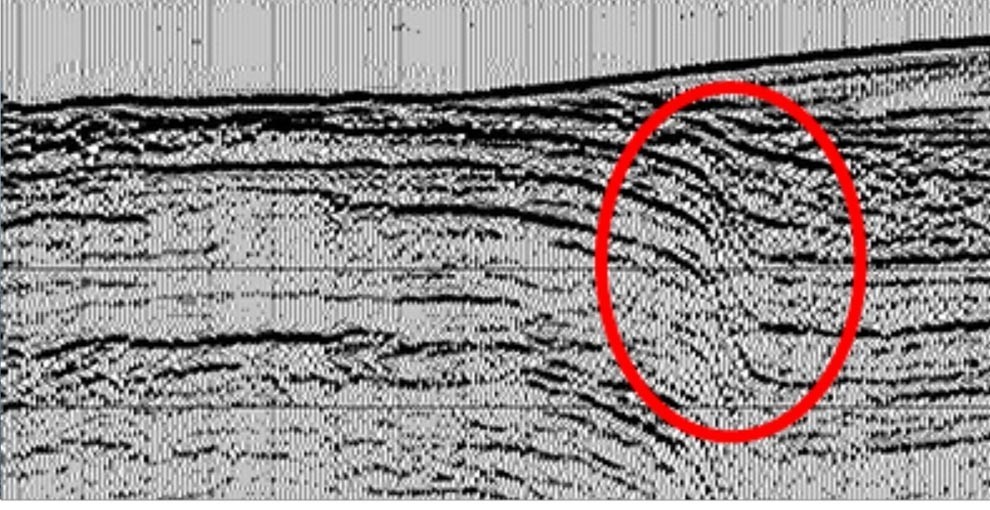

大阪湾は淡路島と上町台地という隆起帯に挟まれた低地、沈降帯だ。このように活発な「地殻変動」が起きる場所には、必ずと言っていいほど断層が密集しているはずだ。これまでの研究から、湾内には「大阪湾断層」と呼ばれる全長40 kmにもわたる大きな断層帯が確認されている。また、最近の研究ではこれまでよく知られていなかった他の断層の分布も示唆されている。

そこで私たちは、大阪湾の地下構造を探査し、海底に潜む活断層の性状と断層の活動履歴を明らかにするプロジェクトを開始することにした。

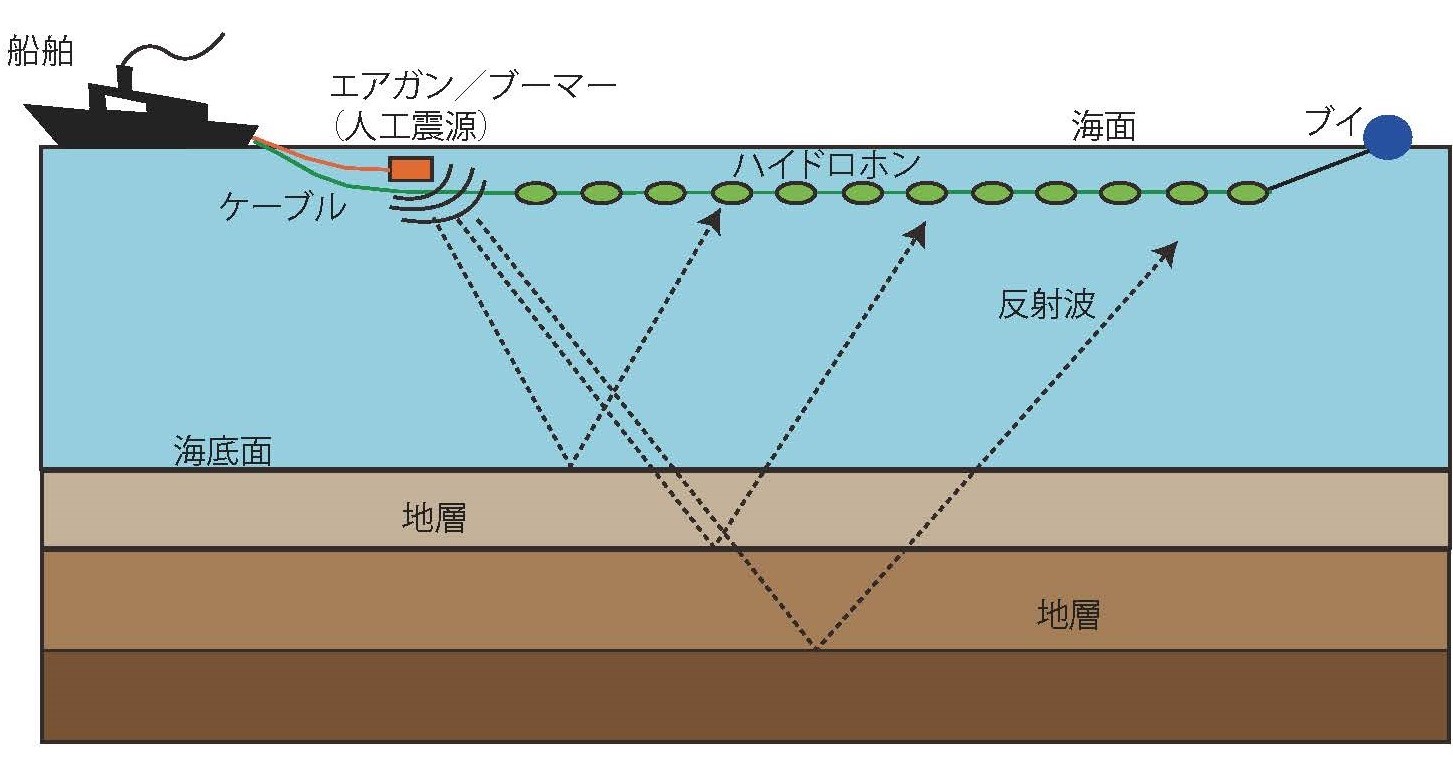

調査は、2020年度まで神戸大学練習船「深江丸」および調査船「おのころ」を用い、反射法地震探査と呼ばれる方法で海底の地下構造を観測してきた。2020年度~2021年度には、沿岸域の活断層調査を続けている産業技術総合研究所と共同で調査・研究を実施した。

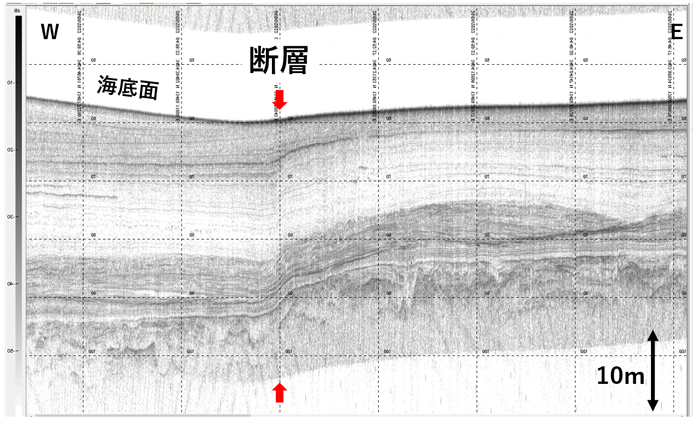

反射法地震探査では、人工的に発生させた弾性波を地下に送り込み、その反射波を受振器(ハイドロホン)で観測し、そのデータを解析する。反射がどの場所で起こっているのかを同定することで、地下構造のイメージングを行う。

2022年度からは新たに就航した神戸大学の多機能練習船「海神丸」に搭載された最新鋭の機器で調査を開始した。そのひとつはマルチビーム音響測深機と呼ばれる装置で、高い分解能で海底地形を調査できる。もうひとつがサブボトムプロファイラーという装置で、海底下浅部の地下構造をこれまでより遥かに高い分解能で調査できる。反射法探査に比べて調査が簡便となり、広範囲の調査が行えるようになった。

現在では調査範囲を播磨灘まで拡大し、大阪湾と同様に活断層や過去の環境変動に関する調査・研究活動を行っている。

*本研究は、船舶運航経費など一部の経費においてクラウドファンディングによる支援を受けております。ご支援をいただきました皆さまには心より感謝を申し上げます。

メディア掲載・出演実績

大阪北部地震5年 未知の活断層、大阪北部地震5年

NHK 大阪放送局より、複数の番組にて放送されました。

・ニュースきん5時(全国)、Live Love ひょうご(兵庫県)、兵庫ニュース845(兵庫県)

海の地震の"声"を聴け(サイエンスZERO特別編)

NHK BS8K 2023年1月15日

番組サイト | NHK

お知らせ | 神戸大学海事科学研究科・海事科学部

論文実績

Shallow structure and late quaternary slip rate of the Osaka Bay fault, western Japan

Mari Hamahashi, Hironori Otsuka, Yoshiaki Suzuki, Jun Arimoto, Tetsuo Matsuno, Nobukazu Seama, Yuzuru Yamamoto, Hiroko Sugioka, Stephen A. Bowden, Satoshi Shimizu, Hikaru Iwamaru, Mamoru Sano, Keita Suzuki, Katsuya Kaneko, Kazuo Nakahigashi & Yoshiyuki Tatsumi

Progress in Earth and Planetary Science (2024)

doi: 10.1186/s40645-024-00607-0| Progress in Earth and Planetary Science

関連文献

大阪湾西部海域におけるブーマー音源を用いた反射法音波探査

鈴木 克明, 有元 純, 大塚 宏徳, 浜橋 真理

令和2年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告 (2021)

令和2年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告(地質調査総合センター速報, no.82, 61p, 2021) | 日本地質学会

学会発表

サブボトムプロファイラーデータによって明らかになった大阪湾における 小断層の分布と沖積層の音響層序区分

岩波 知宏, 大塚 宏徳, 松野 哲男, 島 伸和, 浜橋 真理, 佐野 守, 井和丸, 鈴木 啓太, 杉岡 裕子

日本地質学会第130年学術大会 2023年9月18日

講演情報 | 日本地質学会第130年学術大会

Late Pleistocene to Holocene dynamic basin environment at the Osaka Bay: Stratigraphic expressions of tectonic deformation, sea level fluctuation, and tidal waves

Mari Hamahashi, Hironori Otsuka, Yoshiaki Suzuki, Jun Arimoto, Yuzuru Yamamoto, Nobukazu Seama, Stephen Bowden, Tetsuo Matsuno, Hiroko Sugioka, Satoshi Shimizu, Hikaru Iwamaru, Mamoru Sano, Keita Suzuki, Katsuya Kaneko, Kazuo Nakahigashi, Yoshiyuki Tatsumi

日本地球惑星科学連合2022年大会 2022年5月22日

講演情報 | Japan Geoscience Union Meeting 2022

Shallow structure and late Quaternary slip rate on the Osaka Bay Fault: Aspects of climate-tectonic interaction

浜橋 真理, 大塚 宏徳, 鈴木 克明, 有元 純, 松野 哲男, 清水 賢, 井和丸, 佐野 守, 鈴木 啓太, 金子 克哉, 中東 和夫, 日高 伊都子, 山本 由弦, 巽 好幸

日本地球惑星科学連合2021年大会 2021年6月5日

講演情報 | Japan Geoscience Union Meeting 2021

過去の調査

令和5年度 夏季研究航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2023年8月26日~31日、大阪湾と播磨灘で地下構造探査および地形調査を実施しました。

研究活動 | 神戸大学海事科学研究科・海事科学部

令和4年度 春季研究航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2023年3月17日~22日、大阪湾と播磨灘で地下構造探査および地形調査を実施しました。

研究活動 | 神戸大学海事科学研究科・海事科学部

第12次探査航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2023年3月8日~15日、大阪湾で地下構造探査および地形調査を実施しました。

令和4年度 海神丸夏季研究航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2022年8月29日~31日、大阪湾で地下構造探査および地形調査を実施しました。

共同調査

内海域環境教育研究センター・マリンサイト調査実習船「おのころ」にて、2020年12月14日~18日、産業技術総合研究所と共同で大阪湾断層調査を実施しました。

第9次探査航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2020年10月7日~21日、大阪湾内で地形探査を実施しました。

共同調査

内海域環境教育研究センター・マリンサイト調査実習船「おのころ」にて、2020年6月8日~12日、産業技術総合研究所と共同で大阪湾断層調査を実施しました。

第8次探査航海

海事科学研究科附属練習船「海神丸」にて、2020年2月27日~3月11日、大阪湾内で地形探査を実施しました。